Emergenza idrogeologica: come integrare i modelli predittivi per ottimizzare gli interventi

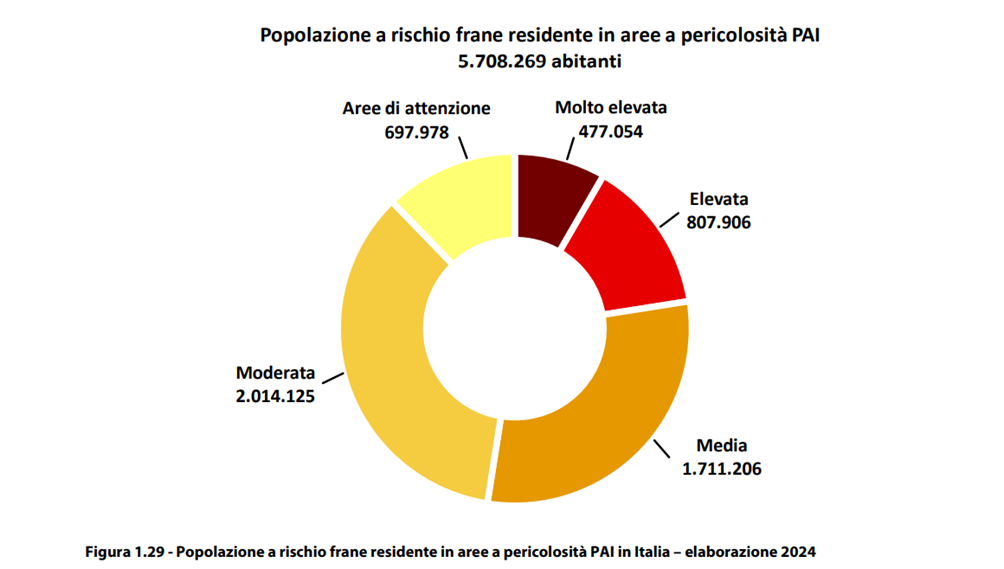

In Italia, l’emergenza idrogeologica è una questione strutturale e antica, collegata alle caratteristiche morfologiche, climatiche e di gestione del territorio (coltivazione, urbanizzazione, ecc.) tipiche del nostro Paese. Fenomeni quali le frane, le valanghe, le alluvioni, le esondazioni dei fiumi, o, infine, l’erosione delle coste, possono produrre gravi effetti al suolo, con conseguenze critiche per la popolazione e per l’ambiente. La vulnerabilità del territorio è un fatto assodato: secondo il rapporto “Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio”, di ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il 94,5% dei comuni italiani è a rischio per emergenze idrogeologiche. Solo per quanto riguarda i fenomeni franosi, il grafico mostra il numero di residenti in Italia esposti a rischio secondo il PAI – Piano di Assetto Idrogeologico.

(Fonte: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

A fronte di tale situazione, l’Italia ha strutturato, nel corso degli anni, un sistema capillare di allertamento della popolazione, attraverso i Comuni, i CFR - Centro Funzionale Regionale, e l’ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente, che diramano bollettini meteo e codici di allerta. I dati provengono da diverse fonti informative: oltre che le previsioni meteo, i dati sono forniti da sorgenti quali, ad esempio, le reti di sorveglianza idrogeologica, le reti satellitari, o, infine, i sensori ambientali. L’uso avanzato di tali fonti di dati costituisce un salto di qualità per tutti gli enti o le agenzie chiamati a intervenire per fronteggiare le emergenze idrogeologiche. Ci riferiamo ai metodi e alle tecnologie delle analisi predittive, che rappresenta, in tale contesto, uno strumento di carattere strategico.

Gestione delle emergenze: un salto di qualità

Le grandi moli di dati che provengono da fonti eterogenee diventano, se opportunamente elaborate, capaci di prevedere i fenomeni con un elevato grado di confidenza. Si considerino, in tale prospettiva, alcuni degli obiettivi critici della Protezione Civile: anticipare i fenomeni naturali; allocare preventivamente le risorse per gli interventi; ottimizzare le missioni di soccorso; infine, integrare i flussi informativi per velocizzare le notifiche alla popolazione. L’analisi predittiva consente di individuare pattern ricorrenti e, quindi, di anticipare l’evoluzione degli eventi e prendere decisioni informate. Uno dei vantaggi immediati dell’analisi predittiva è l’efficienza dell’Early Warning. Per i fenomeni più complessi da gestire, quali, ad esempio, le frane, le valanghe, o gli eventi rapidi molto localizzati (alluvioni improvvise), gli effetti al suolo sono calcolati con maggiore anticipo, rendendo più efficaci tutte le operazioni.

Analisi predittiva: una guida pratica

La predictive analysis si basa, essenzialmente, sull’analisi combinata dei dati secondo algoritmi predefiniti. La sua implementazione avviene secondo uno schema predefinito, composto da 4 attività puntuali:

-

Identificazione delle sorgenti dati e raccolta delle informazioni. Ogni fenomeno idrogeologico è collegato a dati specifici. Per le alluvioni lampo, ad esempio, le fonti saranno, tra le altre, i radar meteorologici, i pluviometri “a passo temporale” (misurazioni frequenti), o infine, i sensori idrometrici in reticoli minori (torrenti, canali, ecc.). Le sorgenti informative, nel caso delle frane, saranno, ad esempio, gli inclinometri (movimenti del terreno in profondità), il telerilevamento satellitare, o il radar meteo.

-

Training del modello di Machine Learning. L’istruzione dell’algoritmo di Artificial Intelligence va effettuato utilizzando almeno 3 sorgenti dati diverse, in quanto i fenomeni idrogeologici dipendono da una molteplicità di variabili e di condizioni (ad esempio, il meteo, la morfologia del territorio, la portata dei fiumi, ecc.).

-

Combinazione dei dati morfologici del territorio. Le caratteristiche intrinseche del territorio sono la base strutturale dell’analisi, perché definiscono la maggiore o minore vulnerabilità, e, di conseguenza, il diverso impatto degli effetti al suolo. Pur non avendo una maggiore importanza rispetto agli altri dati, la morfologia merita una considerazione a sé in quanto stabilisce un indice di rischio strutturale e costante, e, di conseguenza, una maggiore predisposizione alle emergenze idrogeologiche.

-

Valutazione della modellistica di propagazione. La previsione degli effetti al suolo di un’emergenza idrogeologica è fortemente dipendente dal modo in cui il fenomeno si propaga. L’esondazione di un fiume, ad esempio, avviene dopo un periodo relativamente lungo di piena e gli effetti al suolo nelle aree urbane hanno una relativa facilità di previsione. L’alluvione improvviso nel centro abitato, al contrario, ha un tipo e un tempo di propagazione diversi (esondazione repentina dei canali, allagamento dei sottopassi e delle fognature, ecc.).

Il nubifragio del 15 luglio 2020 a Palermo è stato un evento eccezionale e inedito, che ha causato danni ingenti alle persone e alle cose. È uno di quei casi in cui i modelli tradizionali di previsione non sono sufficienti, in quanto le previsioni meteo mancano di adeguati dati storici. L’analisi predittiva fa un deciso passo in avanti. Pur non essendo fonte di certezze assolute, aumenta sensibilmente il grado di probabilità di un evento. In casi come quello del capoluogo siciliano, sarebbero in grado di individuano pattern climatici atipici, elaborare scenari probabili (anche se eccezionali), e, infine, supportare decisioni operative critiche. L’analisi predittiva rappresenta uno strumento strategico che le agenzie preposte alla gestione delle emergenze idrogeologiche devono prendere in considerazione per migliorare i soccorsi, preservare i beni della comunità e accelerare il ripristino delle condizioni di vita normali.